航空整備科コラム:空飛ぶ整備士

命を守り、社会を支える仕事。「空のヒーロー」になりませんか?

ヘリコプターは、救急活動、災害対応、警察の捜査活動 、消防など、空からの安全を支える仕事。— これらすべてに欠かせないのが、航空整備士。あなたが整備することで、現場での迅速な対応が可能となり、命を救う一翼を担うことができます。

様々なシーンで活躍するヘリコプター

救急医療や災害対応など多くの人々を支え、社会に大きく貢献できるやりがいのある仕事です。

防災

警察や自衛隊の一員として、山岳での遭難者の救助、洪水や災害時の人命救助、森林火災の際の消火活動や災害時の被害の調査などを行います。

ドクターヘリ

医師・看護師を乗せて救急現場へ飛び、現場から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医療を行います。

物資輸送

山岳地への各種資材補給や材木の搬出、ダム、送電線など、各種資材の輸送を行います。

航空撮影

映画・CM・VP・ドラマ・スチール・記録調査等の撮影、テレビや新聞の報道取材の場面で活躍します。

旅客輸送・遊覧飛行

機動性を生かして移動時間を大幅に短縮する旅客輸送、上空からの特別な景色を楽しむ遊覧飛行などビジネスやレジャーの場面でも活躍します。

COLUMN1

飛行機の整備士とは一味違う、ヘリコプター整備士の知られざる働き方

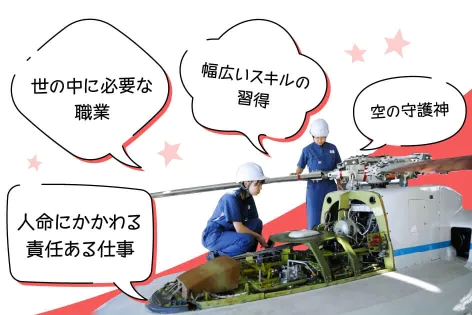

自分で整備し、自分で乗る。 縦横無尽に活躍する、 ヘリコプター整備士の魅力

空港間を移動する飛行機と異なり、ビルや離島、事故や災害の現場など、臨機応変に離着陸できるのがヘリコプターの魅力。東日本大震災では、人命救助や物資輸送の場面で自衛隊のヘリコプターが大活躍していたのを覚えている人もいるかもしれません。そんなヘリコプターには、操縦士の隣に必ず一人「とある職業」の人が同乗することをご存知でしょうか。

その職業とは、ヘリコプターの整備士。自分の整備した機体に乗ってあちこちに出向き、飛行中・飛行前後に点検を行います。異常があれば現場で応急処置を行い、戻ったら修復や部品の手配まで。基本的には自分一人で全ての判断を行わないといけないため、豊富な知識と高い技術が求められます。降りた場所では補助作業者として物資を運んだり、送電線の点検を手伝ったりと、機転を利かせたマルチな活躍!工期の長い格納庫での整備の際には、一人に一機が丸ごと任され、機体の全てを整備することも多いのだそうです。

なんとも責任重大ですが、気になるのはその資格。小型機の整備ができる二等航空運航整備士の資格であれば全国の専門学校で取得できますが、大型機の整備を担う一等航空運航整備士の資格が取れて、かつ大型の実機を所有しているのは全国でも本校だけ。2024年4月入学者からは、タービンエンジンを搭載したヘリコプターの仕組みも学べるようになるなどますます充実の流れです。ヘリコプターは年々大型化が進んでいるため、できることなら一等航空運航整備士を目指した方が何かと需要が多そうですね。

ドクターヘリや防災用など、人が本当に困ったときに助けになるのがヘリコプター。その活動に直接貢献できる整備士、あなたも挑戦してみませんか。

COLUMN2

空の道は、希望の道。能登半島地震でも再認識された私たちの仕事の価値。

2024年1月1日の震災によるキャンパスの被害、そして1月2日に羽田空港で発生したJAL機と海上保安庁機の衝突事故。「いつかは空を舞台に働きたい」と考え、本校を進学先として検討されていた方々にとって、二つの出来事はいずれも大変な衝撃だったと思われます。しかし有事にこそ試されるのが本当の強さというもの。航空業の社会的意義とはなんなのか、そのために日頃からどんな修練を積んでいるのか。今回の出来事で改めて見えてきた航空人の「使命」をテーマに、皆さんにメッセージを送ります。

被災地の命綱として、救助と復興のバックアップを

能登半島北部に続く陸路の分断、さらには海岸の隆起により「陸の孤島」と化した被災地では、空からの救助だけが初動の頼りでした。発災から8日間で救助された約480人のうち、6割を超える約310人がヘリをはじめとする航空機により救助されており、また捜索や被災状況の確認、そして支援物資の輸送においてはドローンも大活躍しています。本校は震災の被害を受けながらも震災直後からキャンパスを自衛隊の前線基地として解放し、全面的に救助と復興のバックアップをしてきました。

人のために自分たちは何ができるか、何をするか

有事の際に即座に駆けつけ人命救助できるのがヘリコプターの強みです。今回の震災でもヘリが大活躍し、また私たちが奇しくも被災地の真っ只中で、同じ航空の志を持つ者として微力ながらも救助活動のバックアップを行えたことはとても名誉なことでした。

卒業生の中にも消防防災ヘリやドクターヘリの整備士やパイロットとして活躍している人材がたくさんいます。救助の現場は大変厳しく、高い危機管理意識が求められるからこそ、私たちは常日頃から学生たちにはリスクを考えて行動するように教育しています。志が高く、責任感がある人に、ぜひ航空整備士を目指していただければと思いますし、「人のために自分たちは何ができるか、何をするか」をいつも考えて行動することで、いざという時に貢献ができる真の航空人に育っていってほしいと思います。

航空整備教育部長 八木 拓也

- TOP

- 学校案内